Presentazione della Fondazione Berengo Segre

per la ricerca storica

Introduzione della Presidente Renata Segre

Questa Fondazione, frutto di una lunga gestazione nasce e ora si avvia a entrare in attività in un momento di particolare delicatezza per tutto il nostro mondo, tempi difficili da decifrare e comunque anticipatori di un mondo in profonda mutazione. Eppure, e non sarà una coincidenza, gli ‘Archivi’ rientrano tra i temi più presenti nel mondo della cultura. Proprio all’inizio di questo mese si è celebrata la decima edizione de La notte degli archivi, patrocinata dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (anai); e a Ravenna e Torino, ad es., la manifestazione s’intitolava “dalla parte del futuro”. Sono certa che in queste – come pure in altre sedi – il tema sia stato inquadrato in una chiave di lettura positiva e propositiva, malgrado i persistenti netti tagli di bilancio e personale non consentano di realizzare progetti di un certo respiro.

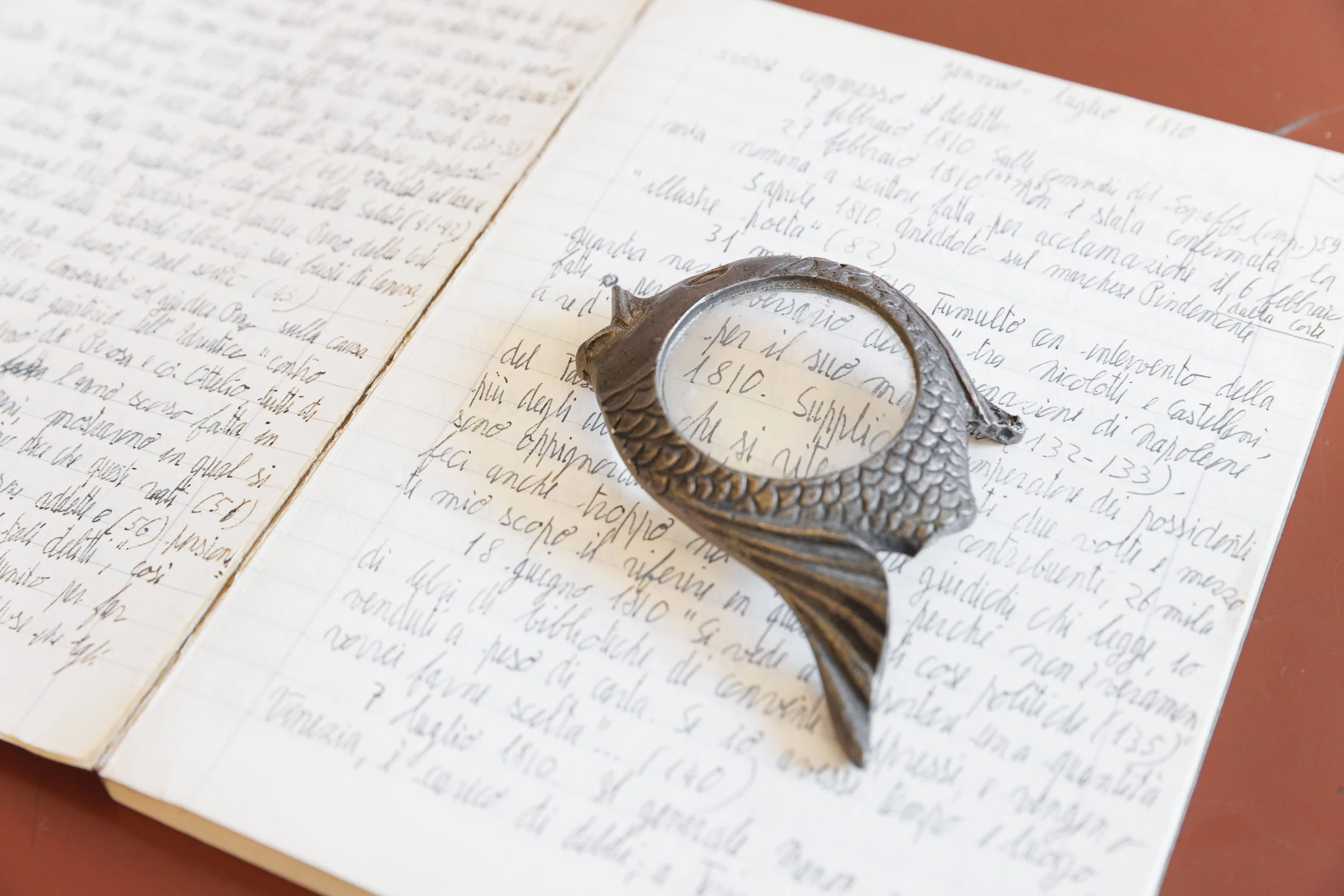

A tal proposito, mi piace sottolineare questo svolgersi in parallelo e, speriamo, in coordinamento tra loro, delle istituzioni culturali: da un lato gli archivi di stato e degli enti locali (quindi pubblici, a libero accesso alla consultazione) e dall’altro quelli privati (che siano imprese o iniziative familiari). La ricchezza delle fonti documentarie, primarie e secondarie, va preservata/conservata/tutelata, e finalmente valorizzata in quanto patrimonio nazionale. E all’interno di questi luoghi di deposito, e a custodia dei loro contenuti, si trova una miniera di materiale scrittorio, quelle carte, sotto forma di manoscritti e stampati, sgualciti, strappati, corretti, rivisti e annotati che comunque Stefan Zweig non si peritava di definire “belle”. [Domenicale 18 maggio 2025].

Ecco, in questa scia si pone anche la Fondazione Berengo Segre per la ricerca storica, che, seppure non necessariamente interessata alle qualità estetiche del mezzo (ma non lo era neppure Zweig), intende evidenziare il ruolo della memoria, la sua funzione preponderante nella trasmissione e salvaguardia del passato.

L’iniziativa della Fondazione parte dall’esperienza di chi l’ha ideata, ponendosi ad osservare il mondo dalla realtà che meglio ritiene di conoscere: la cultura storica nell’accezione più ampia e la necessità di promuoverne crescita e progresso mediante il lavoro di ricerca scientifico.

Ma, nel frattempo, in questa realtà si è dapprima insinuata e poi con un’entrata fragorosa si è decisamente insediata l’Intelligenza artificiale. E nel nostro campo ha già prodotto molti effetti. Se comportino sempre e solo benefici o danni, non penso; certo, ha modificato gli attrezzi del mestiere, la formazione dei ricercatori, le tematiche di nostro interesse.

Nella vita frenetica in cui siamo immersi ci viene ormai sempre più normale fare ricorso a questa strumentazione anziché servirci del pezzo/foglio di carta, che si presenti sotto forma di giornale (quotidiano, periodico o rivista), di lettera con la busta e cartolina affrancata, di notes con matita per appunti, o penna per firmare. Con le accoppiate Storia e Memoria, e Carta e Penna, mi piacerebbe si ravvisasse nella Storia la manualità scrittoria – cartacea o altra che sia –, e nella Memoria il contributo dell’intelligenza umana, in ogni sua forma e a qualsiasi livello. O altrimenti detto, la Storia vorrei leggerla come trasmissione del sapere e del pensiero, la Memoria come testimonianza del vissuto, dell’esperienza personale. In questa proiezione, si crea un richiamo della Storia alla carta e della Memoria alla penna. Senza, certo, volerci intravedere degli automatismi, che, come ogni fattore di rigidità, frustrano/frenano le energie della ricerca. Anzi, mediante l’inventiva e perfino la fantasia, confidiamo nell’aprirsi di impreviste sollecitazioni, e l’incamminarsi per nuovi promettenti sentieri.

(Aderendo all’invito di Eva Umlauf, presidente del Comitato internazionale di Auschwitz (IAK), pronunciato nel suo discorso d’insediamento: “Raccontare serve, ma non basta. Occorre ascoltare, occorre agire.” Ossia la Memoria deve accompagnarsi alla Storia, che per la Umlauf significa contribuire in modo fattivo/attivo anche alla comprensione di quello che ha rappresentato per le vittime l’esperienza dei campi di sterminio). (Pagine ebraiche, 8 giugno 2025)

Tentiamo ora di inserire questi archetipi, che incorniciano il nostro logo, nella ragione d’essere della Fondazione, seguendo il criterio/guida della storia in ogni sua sfaccettatura per l’interpretazione delle vicende umane e la comprensione del loro futuro. E qui, nel nostro caso, inevitabilmente, emerge il ruolo del digitale e in specie dell’Intelligenza artificiale (aI con un anglicismo) in relazione alla storia, dove tutto è semplificato, ordinato e normato, le soluzioni tendono ad essere automatiche e le risposte uniformi/univoche; vi opera un sistema di delega meccanica guidata dalla tecnologia.

Ad esempio, tra immagine e fotografia si crea una discrasia, che non riproduce tale e quale la realtà appunto fotografica, ma ne offre piuttosto un riflesso, un rifacimento, indifferente/insofferente a qualsiasi verifica e autenticità.

L’arte, ossia l’opera dell’artista, non rientra, sia ben chiaro, nella suindicata modalità espressiva. Anzi, ne è l’esatto contrario, perché è libera espressione della creatività umana, dell’impronta personale e selettiva dell’artista, del suo contributo alla scienza intesa come cultura. Dobbiamo/vogliamo recuperare il rapporto tra atto creativo e bellezza, entrambi nelle loro accezioni più ampie.

Ai primi di aprile il Presidente Mattarella metteva in guardia dal “rischio, che si potrebbe fare ancora più alto con l’avvento dell’Intelligenza artificiale, di diminuire il pluralismo linguistico, con il conseguente depauperamento del patrimonio culturale che gli idiomi veicolano, a favore di neo linguaggi con vocazione esclusivamente funzionale alla mera operatività digitale”.

A fine maggio ancora il Presidente, accogliendo i giovani magistrati, tornava sul tema da un diverso angolo, ma la preoccupazione era la medesima. Spiegava che “mai l’Intelligenza artificiale potrà soppiantare il giudizio umano” perché la giustizia “costituisce espressione di un sapere che non si esaurisce nel dato tecnico giuridico [in ambito storico, potrebbe corrispondere a date, battaglie ecc.] e, di conseguenza, non potrebbe mai essere affidato a un sistema di IA”.

Nello stesso giorno il ministro della cultura Giuli, suggerendo di indirizzare il grande pubblico verso “luoghi della cultura meno visitati” consigliava “l’uso intelligente delle nuove tecnologie, con esperienze di gaming, app e realtà aumentata che parlano il linguaggio contemporaneo dei giovani”. E, a premessa di questo invito elencava “gli 820 istituti statali – tra musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche – cui si aggiungono 343 enti pubblici non statali e 43 soggetti privati impegnati a rendere l’esperienza culturale pienamente accessibile e partecipata.” Due visioni contrapposte.

Sulla piena accessibilità penso che i nostri due prossimi esimi oratori avrebbero da preoccuparsi stante l’insufficienza dei mezzi di cui dispongono per attuare quanto auspicato, sulla partecipazione vorrei invece spendere qualche parola. Perché tra i nostri obiettivi figura l’addestramento alla ricerca archivistica e libraria dedicata a chiunque lo desideri, al fine di rendere fruibile a un pubblico che non li abbia in precedenza potuti apprendere, gli strumenti del mestiere: come si identifica, si legge e si elabora una fonte, dei documenti, una carta/carte, manoscritte o stampate cha siano.

E concludendo con l’altro allarme lanciato dal Presidente, è chiaro il segno deleterio/deteriore impresso dagli algoritmi sul nostro linguaggio quotidiano, nella scelta dei vocaboli, nell’offesa alla musicalità della ‘bella’ lingua italiana e nell’ignoranza/scomparsa del lessico, che dal parlato tracima inevitabilmente nella scrittura e nella narrazione con quella diffusa sciatteria che può facilmente mettere in circolo notizie infondate e informazioni scorrette/non verificate. Per non parlare dei rischi di omologazione, omogeneità e imprevedibilità del pensiero insiti nelle spire dell’intelligenza artificiale generativa, potremmo dire autogenerativa/autogenerata.

Il nostro programma parte anche proprio da qui. Dalla proprietà del linguaggio come elemento strutturale di socialità, convivenza e comprensione reciproca, persino la musicalità del suono, le varietà e sfumature di dialetti, tutto si smarrisce, non ultima la raffinatezza del lessico. Occorre riprendere a scrivere in una lingua, accurata e non banalizzata, nella quale la scelta dei vocaboli costituisca il segno primario di apprendimento, conoscenza e cultura.

Tornando alle carte e avvicinandoci alle conclusioni, assistiamo, paradossalmente, a un processo di restringimento dell’accesso diretto ai documenti. Consultare, selezionare e verificare le carte è ritenuto sempre meno essenziale, stiamo avviandoci a scegliere, discriminare, scartare con criteri personali quali carte/documenti conservare e ‘archiviare’, dove e come tramandare le vestigia del passato, e a quale entità affidarne lo stoccaggio. Si sta, d’altronde, assottigliando l’ambito di coloro cui spettano compiti e responsabilità di cernita delle fonti, e di conseguenza della scrittura e interpretazione del passato.

La disciplina sulla tutela della documentazione da conservare per il futuro, ossia il criterio di archiviazione cui stiamo andando incontro rischia di scindere le carte in due blocchi: da un lato, pochi stampati di natura e formulazione burocratica, dall’altro il mare magnum delle carte, che conservate dallo studioso a proprio uso, seguono il destino dello strumento digitale che li custodisce e con lui in breve spariscono. L’aumento abnorme della documentazione ha già nel ventesimo secolo comportato il cosidetto ‘scarto’ di carte ripetitive (e scadute), ma ha rispettato la pluralità di fonti, riconoscendone il valore.

Ne va della storia stessa, perché è la complessità di fonti che la giustifica, interpreta, spiega e ne realizza la scrittura: nella storia la narrazione è interconnessa al materiale su cui lavora ed elabora i propri contenuti. Solo lo scavo a più ampio raggio produce buoni frutti e risulta (forse purtroppo?) sovente opera del ricercatore singolo.

Altra annotazione: nelle scienze umane la ricerca tende a restringersi vieppiù; e al suo interno prevale la storia contemporanea, o, forse meglio, sono gli attrezzi del mestiere più a nostra portata a favorire questo indirizzo, che rischia di esondare nell’attualità e nella cronaca, dove tutto si può assimilare ed equiparare, col risultato di squalificare la cultura e chi la veicola. Si tratta di un’operazione pericolosa, di una forma, volente o nolente, di rimozione del passato.

Il quadro che ho illustrato non deve essere letto in chiave solo negativa, anzi deve chiamare tutti a raccolta per porvi rimedio. La Fondazione intende fare da subito la sua parte, e, con un augurio di buona estate, in questa afosa giornata, si rivolge con un sentito appello alla collaborazione di chiunque confidi nel valore della ricerca storica per il progresso del nostro mondo: scrivete e venite a trovarci, presentate proposte e suggerimenti, la porta vi sarà sempre aperta, condividete questa offerta che vuole essere innovativa, e perciò stesso animatrice di nuove idee e iniziative, in quanto ambisce a raggiungere sempre nuovi traguardi. Insomma, coltiviamo tutti assieme il progetto di una variegata piattaforma di idee, iniziative e innovazione nel campo della ricerca storica, per valorizzare e preservarne la natura e il prestigio.